Crónica de una libreta improbable (o el día en que conocí a Héctor Rodríguez)

Nunca fui escritor de libretas de versos. La mía exhibía parrillas televisivas. Mientras las chicas transcribían poemas de amor, yo adhería logos de Cubavisión y firmas de técnicos que, cual autógrafos, aún considero reliquias. No fue moda ni excentricidad precoz: fue la forma que encontró mi vocación para encarnarse. No obstante, tanto yo como aquella libreta ignorábamos una escena tan insólita como irrepetible que estaba por suceder.

Vacacionaba en casa de una tía «postiza» que me recibía como quien acoge a un obcecado bisoño que pregunta más de lo que calla. Desde su hogar en La Habana, mis incursiones al Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) (o más bien, ganas de incursionar) eran tan persistentes como ingenuas, hasta que logré adentrarme, gracias a un gran amigo de San Miguel del Padrón, a quien solo conocía por su voz, porque entonces la amistad no exigía perfiles ni avatares. Él fue el puente. Yo, el soñador en tránsito.

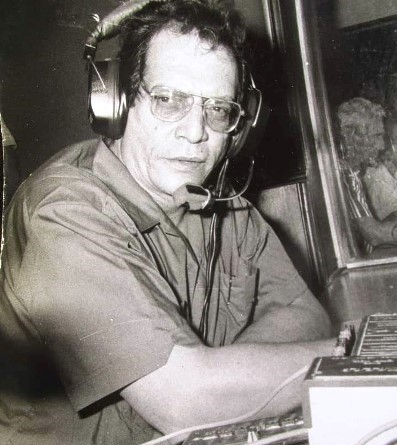

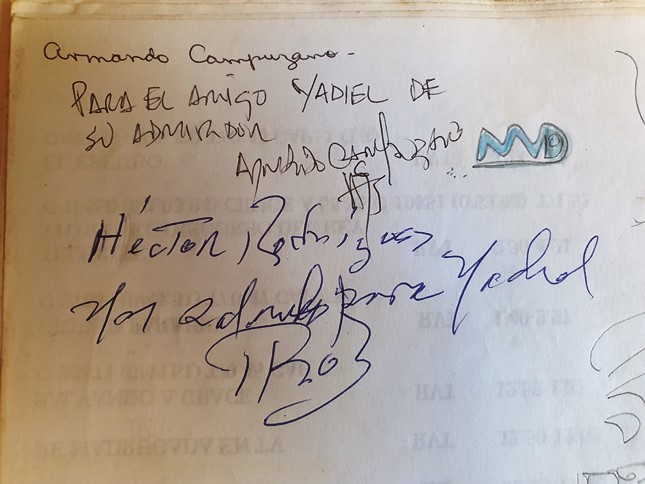

Fue una tarde cualquiera, pero para mí será siempre ‘la tarde’. El Noticiero Nacional Deportivo acababa de emitirse cuando los vi salir por el lobby: Héctor Rodríguez y Armando Campuzano, en carne, voz y paso. Conversaban, tal vez sobre estadísticas, tal vez sobre alguna que otra presea. Mi amigo nos acercó y allí ocurrió: ese instante suspendido donde la emoción pesó más que las palabras.

Dialogamos un rato, sí. Me sentí diminuto frente a su legado, mas ellos, con la modestia de los egregios, me recibieron no como a un niño curioso, sino como a un igual. Y lo más grande fue lo más simple, y lo más simple, lo más valioso: me regalaron una firma y una dedicatoria.

Héctor —el mismo que transformaba cada inning en poema patriótico— me miró como quien ve a alguien que aún no sabe que será periodista. Y Armando, con una deferencia entrañable, me estrechó la mano con una calidez que borraba cualquier frontera entre estudio y calle, entre pantalla y afecto. Nunca fui el más asiduo del deporte, pero estar junto a dos pilares de la narración fue, para el Yadiel de entonces (y para el que ahora revive aquel instante), un fortunio indiscutible.

No tenía celular. Las instantáneas que perpetuaban aquella visita las tomó mi amigo y luego las copió en una moribunda USB que feneció antes de cumplir su cometido. Solo pude imprimirlas en blanco y negro, como fotogramas de un sueño que se resiste a perder matices. Las enmarqué —justo ahí donde escribí, hoja tras hoja, la crónica de mi peregrinaje adolescente al ICRT y a Radio 26. Porque sí, también fui tiempo después a Radio 26, como quien visita una catedral en provincia, y allí coleccioné más firmas, más silencios, más regocijos con fecha.

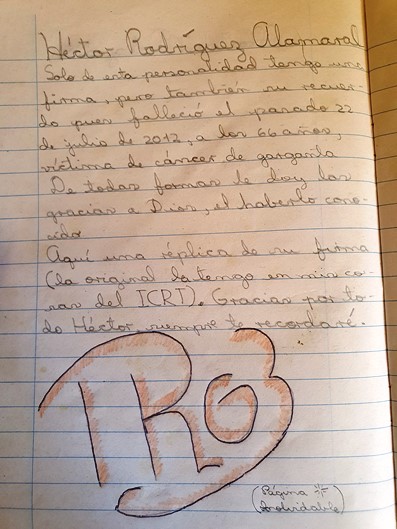

Más de una década después, esa libreta sigue existiendo. Está amarilla, abultada, algo rota, pero intacta en su sentido. Es mi testamento vocacional. Mi archivo sentimental. Y esta historia, nunca antes contada públicamente, emerge como tributo al ser cuya voz fue altar del deporte cubano: Héctor Rodríguez. A trece años de su partida, lo recuerdo no por sus transmisiones, sino por su gesto. Porque el hombre detrás del micrófono también sabía regalar tiempo a los muchachos sin apellidos ilustres.

Y yo fui uno de esos. Hoy, desde ese gremio y el de la docencia, me siento más soñador aún. Y en cada texto que escribo hay algo de Héctor. En cada entrevista que preparo hay algo de Campuzano. Y en cada libreta que veo sobre escritorios juveniles, aún espero encontrar no solo versos de amor…, sino alguna firma improbable, que indique que los sueños, a veces, se rubrican con tinta, corazón y ternura.